こんにちは、プロダクトマネージャーの田嶋です。

この記事は、ユニファ Advent Calendar 2021の 18日目の記事です。

こんにちは、プロダクトマネージャーの田嶋です。

この記事は、ユニファ Advent Calendar 2021の 18日目の記事です。

ーーーー 青年ははたと気付いた。“依頼ごとの8割は、Slackからやってくる” と。

「PdMはプロダクトのあるべき姿を描いて成功へ導くんだ!」 そんな表向きのイメージとは裏腹に、細々とした足元の調整業務は、実際どの職種よりも多いかもしれない。1つの機能仕様を決めるにあたり、営業・オペレーション・エンジニア・デザイナ・QAと、各所への報連相を必要とするためだ。

そんな多量の各種調整をこなすにあたり、これまであらゆるタスク管理方法を試してきた。その中でも、ここ半年くらい運用する方法が、かなりしっくり来ているのでご紹介しようと思う。

【目次】

背景)非同期コミュニケーションの発展

ところで、リモートワークへの移行と共に、気軽に隣の席へ相談できないからこそ、非同期コミュニケーションが進みつつある。もちろん同期コミュニケーションの方が齟齬も少なく、効率も良いことは自明だろう。ただそれは相手と1対1、シングルタスクに限った話。実際には複数の方々とマルチタスクを同時並行して業務を進めていく。この場合、非同期コミュニケーションの方が圧倒的に効率が良い。

Mr.リモートワークこと、キャスター石倉さんも、同じようなことを話されている。 note.com

この超リモート時代において非同期コミュニケーション、すなわちチャット文化と向き合うことで、 “依頼ごとの8割は、Slackからやってくる” の冒頭に繋がる。そして今回紹介するタスク管理術は、このポイントを抑えることが肝となっている。業務でSlackを使う方々の参考になれば幸いである。

「依頼URL」を管理する

シンプルにこれに尽きる。 口頭オンリーで、「お願いします🙏」と頼まれることは殆どない。依頼ごとには、必ずと言って良いほど「URL」がセットで存在する。

私の場合、依頼全体の8割ほどをSlackが占めるが、

- 打ち合わせ時の宿題/依頼なら、議事録URL

- チケット経由の問い合わせなら、チケットURL

それらが1割と、朝会などの場でふと出る依頼が残り1割あるような感覚。

このURLがそのままタスクであり、またもしそれがSlackのURLであれば完了の報告先にもなる。この「依頼URL」を見失わないように整理しておくことが、最も低コストかつ効率の良いタスク管理術と考えている。

既に息を吸って吐くように行っている方もいるだろう。しかしネットで「タスク管理方法」と調べても、単なるツール紹介や、細分化して時間を見積もって〜と、いわゆるなハウツーしか言及されていない。

Twitterでは、URL管理について呟く方々をお見かけすることができた。それでも、この手法についてまとめた方はいないように見えたので、以降は私の具体的な管理手法を公開しようと思う。

タスクチケットに関連slackurl貼って極力slackで追わないに徹してます!

— Kenji Kawamura (@chianagyo) 2019年12月12日

最近のワークフロー。Slackで依頼が来たらAsanaにタスクを登録、Asanaのタスク内には依頼されたときのメッセージのURLを貼って、コミュニケーションはそのメッセージ既定でSlackのスレッドつくってやっている。Slackのスレッドは嫌いじゃない

— あらかき ゆうじ (@arakaji) 2019年12月19日

タスクがある事自体を忘れちゃうとかもあるんだけど、

— Sugaryo as a Service (@sugaryo1224) 2020年2月21日

タスクに関連してSlackのメッセージURLとか、参考に調べたあれやこれやのURLとか、

付帯情報を色々とストックできるから、課題管理ツール使うのって結構便利だと思うんだよね。

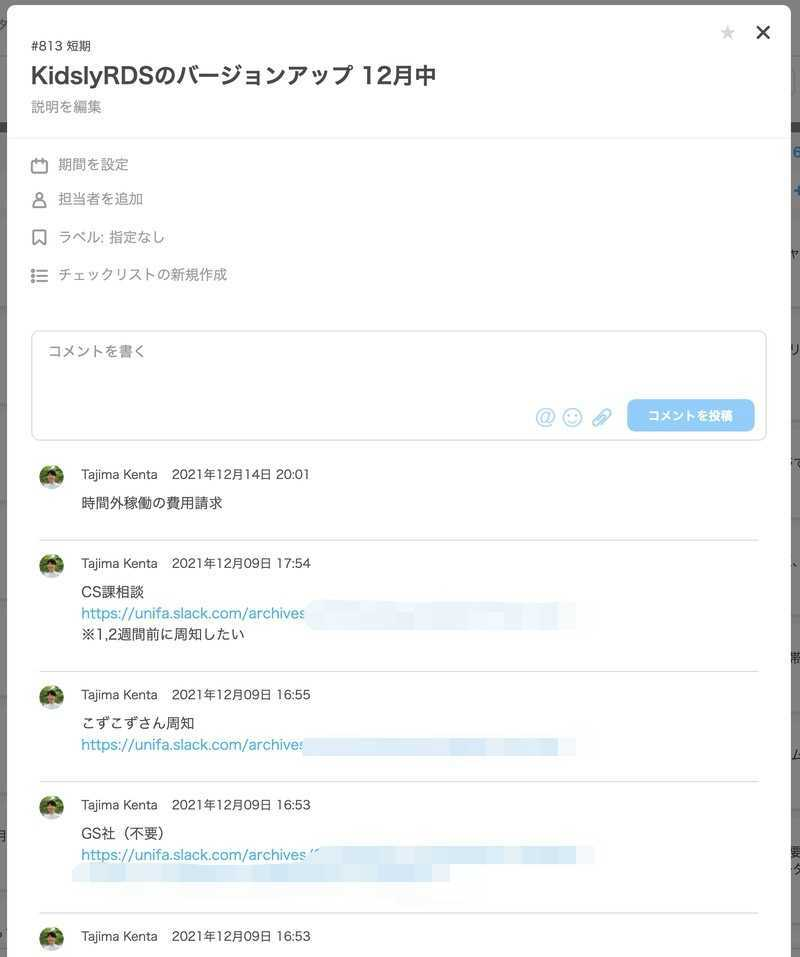

実例)記録内容

次の2つを最低限の記録としている。 ■タイトル 「キーワード(+〆切日)」 ※後から検索しすいよう、雑に書かず10秒くらい考えてからキーワードを書くようにしている。

■コメント Slack等の「依頼URL」だけを貼ることが最も多い。 たまに参考情報として「資料URL」も貼る。

記録には、なるべくコストを掛けたくない面倒くさがりなのだが、URL管理はその点においても相性が良い。

また、1つのテーマで、複数のステークホルダーへ調整が必要な場合も多々ある。別々にチケット管理することもあれば、1チケットの中に複数URLをまとめるなど、この辺りはわりとテキトー。

実例)記録するタイミング

- もらったSlackで、返信に時間が掛かりそうな時 *

- 送ったSlackで、返信をウォッチしたい時 *

- 終業時など、ざっと漏れを確認した時

*毎回Slackする度に記録していたら切りがないので、2h返信できない/返ってこない、くらいを記録対象の線引にしている感覚。

ただし、自分発信のアクションの場合は、始めから依頼URLは存在しない。この場合は「タイトルだけのチケット枠」を作成しておき、後から該当URLを添付する流れとしている。

実例)利用ツール

「jooto」というタスク管理ツールを利用している。 複雑な機能は一切利用しておらず、無料プランで申し分ない。

- 1チケット内への追加コメントができる

- ステータス変更がかんたん

- 優先順位を並べ替えで可視化できる

程度の機能があれば、jootoでなくとも何でもOKと思う。

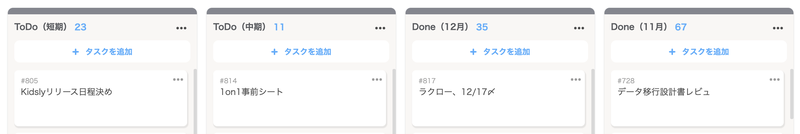

実例)ステータス管理

シンプルを突き詰めた結果、

- ToDo(短期/中期)

- Done(X月)

のみで、Wipは管理していない。 3ヶ月以上古くなったDoneの列はアーカイブしている。jootoではアーカイブしたチケットも検索で見返すことが可能なので、今のところ困りごとは起こっていない。

まとめ

SlackURLがタスク管理に活きる条件として、 1つの話題がSlackの同じスレッド内でやり取りされていること、が前提にある。

このブログを書きながら思い返すと、弊社ではそれが暗黙の了解として定着しているため、とても管理しやすい。 (殆どスレッドを活用せず、川のように流れていく会社もあるよう..)

スレッドに限った話ではなく、大切なのは、組織として情報を辿れるように管理してあること。そのうえで細かなやり方は様々だが、この超リモート時代において、タスクの「URL管理」は必須と言えるのではないだろうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ユニファでは、家族の幸せも、泥臭い調整もかかってこいなPdMを絶賛大募集です! よろしくお願いします! herp.careers