デザイン課のなかとみです。 2025年3月1日に開催されました UIUX Camp!2025 に参加しました。

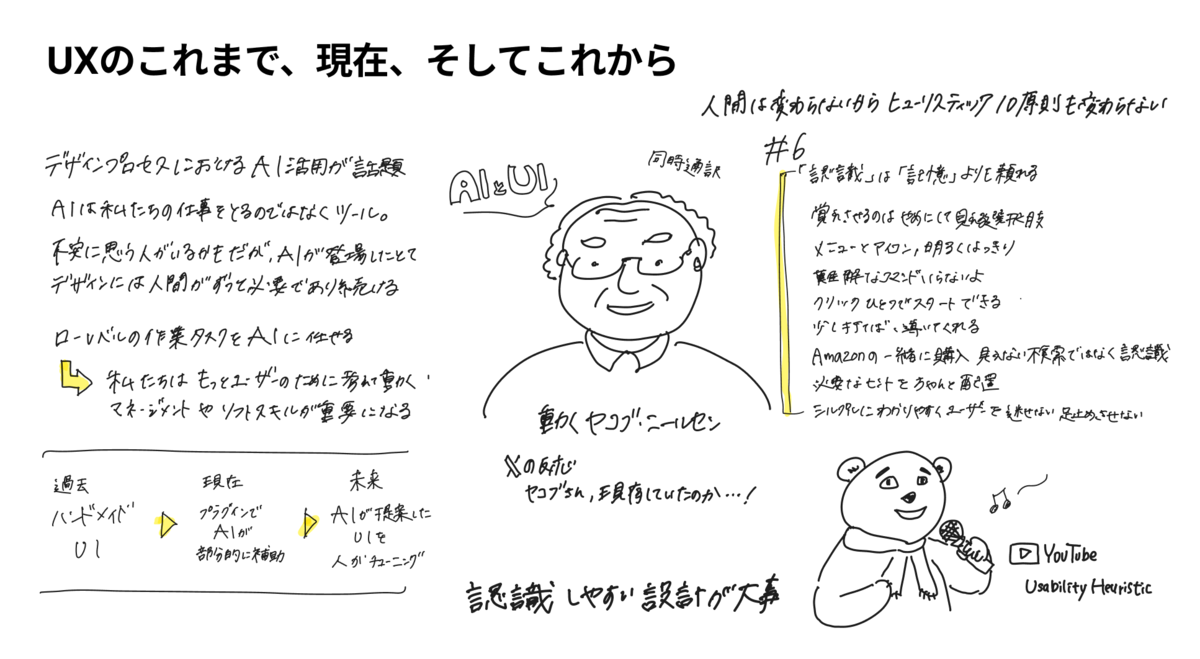

講演1:UXのこれまで、現在、そしてこれから

ヤコブ・ニールセン氏

ユーザビリティの先駆者であり、UX(ユーザーエクスペリエンス)分野で41年の経験を持つ専門家ニールセン氏がスペシャルゲストとして最初の講演を行いました。講演内容は、UIUXのプロセスにおける過去・現在・これからというテーマで、デザインプロセスにおけるAI活用に言及がありました。 UIはAIを活用しつつ、クオリティは人間が判断する。そして、UI制作の生産性を上げた分、UXやコミュニケーションに時間を割けるようになると、AIをポジティブに捉えていました。 AI時代だからこそ、人間らしさがより求められるようになる。人間ならではのソフトスキル(想像力や文脈理解)が重要になっていく予感がしました。

ただ、人間は変わらない。30年前に作ったこのヒューリスティックも変わらない。 このユーザビリティの原則が現代でも使えることを強調。 そして、講演の最後にヒューリスティック 6を熱唱するシロクマのビデオが流れてきました。

(歌詞の日本語訳) ヤコブ・ニールセンの10のルールがあるんだって、 ウェブサイトを簡単に使いやすくするためのものさ。 その6番目、声を大にして歌おう、「認識」は記憶に勝るってこと! 人々に考えさせないで、選択肢を見せてあげて。 私の記憶は短くて、すぐに消えてしまうから、 いくつかの手がかりをくれれば、すぐに利用できるよ! メニューやアイコンは、明確でわかりやすく、 オプションを選ぶことが楽しくなる。 謎めいたコマンドを覚える必要はなく、 ポイントしてクリックすれば、それでOK! オートコンプリートがあれば、必要なものを知っている、 少し入力するだけで、システムが導いてくれる。 もう推測する必要もなく、苦労もなし、 認識が鍵で、失敗することはない。 アマゾンは賢い、彼らはゲームを知っている、 「一緒に購入」するのは、違う意味があるんだ… 光を失って手探りで探すのとは違って、 認識が買い物を明るくしてくれる! 必要な場所にヒントや助けを与えて、 ユーザーの声を見逃さないで。 知識を頭の中ではなく、世界に広げて、 そしてインターフェースが前進するのを見守ろう。

リズムに乗って、とてもわかりやすくストレートに、意味が頭に入ってきます。

ユーザビリティの原則とデザインの本質を考える力、目的に沿ったアウトプットを見極める目をもって、AIが生成するデザイン案やコンテンツなど、うまくAIを活用し、デザインに向き合うことを伝えてくれました。

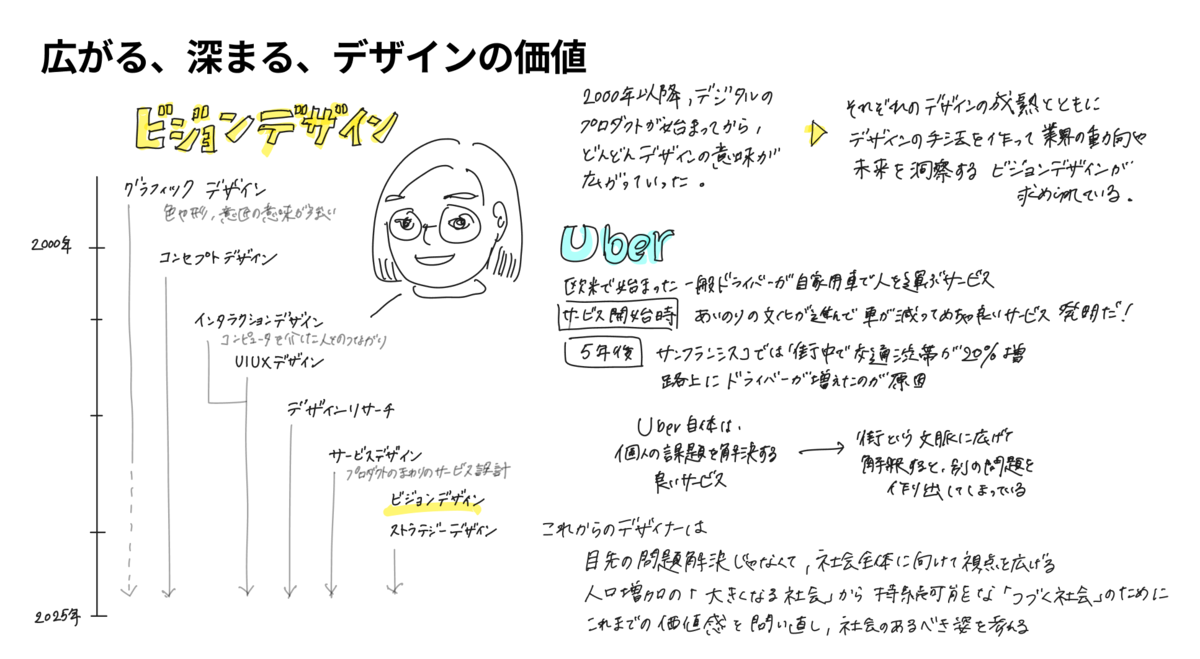

講演2:広がる、深まる、デザインの価値

田中友美子さん(NTTコミュニケーションズ株式会社 KOEL Design Studio)

デザイナーには、社会変化や企業変化を捉え、未来を見据えた提案を行う力が求められます。KOELデザインスタジオは、行政と企業の間の「セミパブリック」領域でデザインを活用し、事業支援や人材育成を行っているとのことでした。

その主なポイントは、

- デザインの裾野を広げる:非デザイナー向け研修やOJTでの成功体験づくり

- トップデザイナーを育てる:データ×デザインで新たな提案を生み出す

- 未来視点のデザイン:10〜20年後の社会を見据えたビジョン設計

デザインの進化

2000年以降、デザインは色や形の制作から体験設計へと拡大してきました。UX、リサーチ、ビジョンデザイン、ストラテジーデザインへと発展し、今後も広がり続けるでしょう。 デザイナーの役割は、単なる問題解決ではなく、社会全体を見据えた「持続可能な未来」を見据えたデザインになっていきます。 例えとしてUberの事例はとてもわかりやすいものでした。

Uberは、欧米ではタクシー運転手の免許を持っていない人が自家用車でお金をもらって人を運ぶサービスです。ローンチ直後から相乗りの文化が進んでこれからは車も減るだろう、これは発明だ!ともてはやされました。 しかし、一方でサンフランシスコでは5年後には交通渋滞が20%増えたというデータがあります。 これは路上にドライバーが増えたのが原因でした。 Uber自体はタクシーが捕まらないタクシーは高いという個人の課題を解決しているいいサービスで、今もなおユーザーに使われ続けていて一定の成功をおさめていますが、それを街という文脈に広げて解釈した時に大きな社会問題を作り出していると言えるのではないでしょうか。

このように個人の課題解決が社会問題を生む例もあり、広い視点でデザインを考えることが求められるというのが、登壇者の強いメッセージでした。 デザイナーは、目先の課題ではなく「つづく社会」をつくるために、新しい価値観とビジョンを生み出していくことが重要なのです。

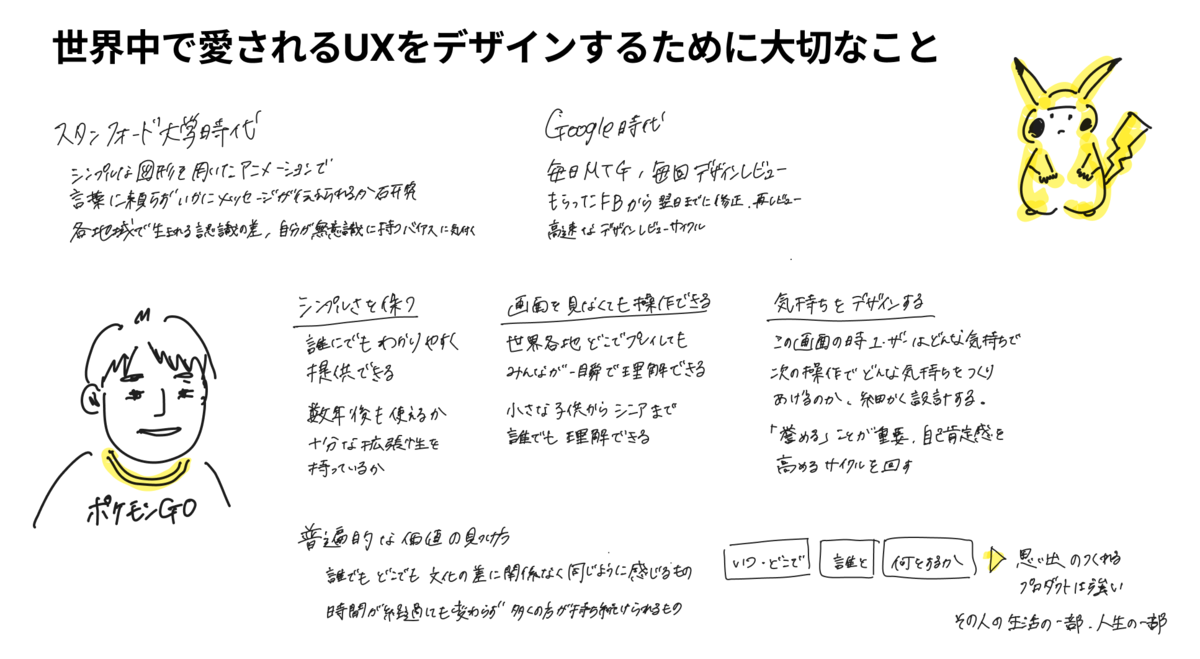

講演3:世界中で愛されるUXをデザインするために大切なこと

石塚 尚之さん (Niantic Inc.)

世界で使われるUXをデザインするためには、直感的に伝わるシンプルなデザインが重要です。スタンフォード大学で、視覚的なデザイン(図形やレイアウト)を活用し、言語に頼らずとも理解できるUIを作ることで、より多くの人に受け入れられるデザインを研究をしてきた結果、国や文化によって同じデザインでも解釈が異なること、自分自身のバイアスに気づいたと言います。

さらにGoogleでのエピソードでは、スピード感のあるフィードバックと改善の中で、多国籍チームと協力しながら、短期間でグローバルに適応できるデザインを作っていたことについて具体的な事例を紹介して説明がありました。彼が担当したGoogleMapの乗り換え案内の機能追加のプロジェクトは、各地の交通事情を踏まえ、世界中で使いやすい画面が求められましたが、多くのFBを経て無事リリースすることができたのです。各地のユーザーのリアルな課題を知ることで、本当に求められるデザインを作ることができます。

ポケモンGOのデザインでは、地図とエンターテインメントを融合させ、「目的地に行く」だけでなく、「行く予定がなかった場所にも価値を生む」体験を作り出しました。また、AR技術を活用することで、現地でしかできない特別な体験を提供し、ユーザーの行動そのものを変えるデザインを実践しています。

世界中で愛されるUXを作るには、シンプルで直感的に伝わるデザインを心がけることが大切です。また、文化ごとの認識の違いを理解し、机上の理論ではなく実際の現場で体験することで、より本質的な課題を見つけることができます。そして、素早く改善サイクルを回し続けることで、グローバルに適応するUXを生み出すことができるのです。

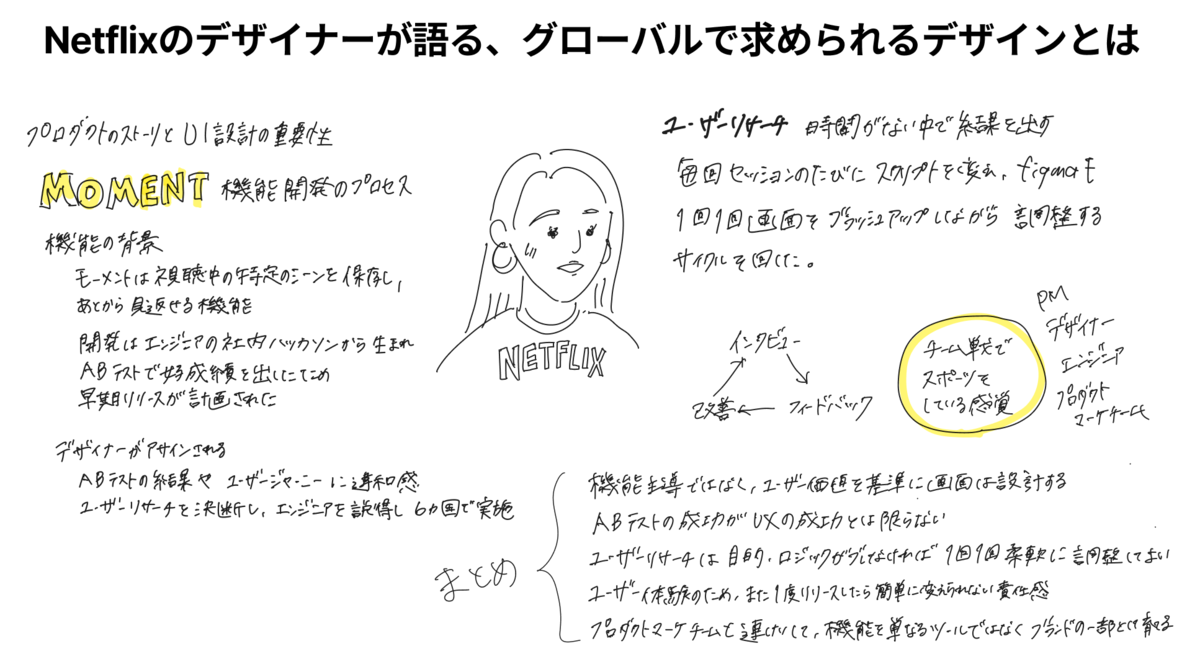

講演4:Netflixのデザイナーが語る、グローバルで求められるデザインとは

樋山 理紗さん (Netflix)

モーメント機能の開発エピソード

Netflixでは、お気に入りのシーンを保存し後で見返せる「モーメント」機能を昨年10月にローンチしました。 デザイナーは開発途中からこのプロジェクトに関わりました。

当初の要件はシンプルでアイコンの調整とツールチップのデザインのみの要件でしたが、ユーザーが実際にどう使うのかを深く理解するため、データ分析と追加リサーチを実施しました。その結果、多くのユーザーがこの機能をタップしている一方で、保存したシーンを見返すことが少ないという課題が浮かび上がりました。

ユーザー視点での再設計

この機能はもともとハッカソン発のプロジェクトで、エンジニア主導で開発が進んでいました。しかし、プロダクトのビジョンが不明瞭なまま実装されたため、改めてグローバルでユーザーリサーチが必要と説得。インド、韓国、アメリカ、日本などでヒアリングを実施し、ユーザーの受け止め方を調査しました。

短期間でリサーチを最大限活用するため、インタビューのスクリプトを毎回アップデートし、Figmaのプロトタイプをリアルタイムで更新しながらリサーチを繰り返しました。リサーチの結果からわかったことは、多くのユーザーがエピソード全体を保存しようとしていることで、「マイリスト」との役割の違いを明確にする必要が出てきました。

機能の改良と社内調整

「モーメント」のアイコンだけでは意図が伝わらないため、ラベルを追加。しかしNetflixでは、アイコンの位置1つの変更でも複数のチームと調整が必要です。アイコンも20種類以上のデザインを検討し世界中の国で理解されやすい最適な形状を決定しました。

また、「保存されました」の通知をより明確に伝えるため、アイコンをタップするとボトムシートが出現する視覚的に分かりやすいアニメーションを導入しました。エンジニアの工数は増えましたが、ユーザー体験の向上には不可欠な施策でした。

リリースした機能は簡単には取り下げられません。それを守る責任があるからこそ、使い勝手の向上に徹底的にこだわりプロジェクトを成功に導いたエピソードがとても印象的でした。また、機能を作ることが目的ではなく、「ユーザーにとってどんな価値を持つのか」を考える重要性を実感しました。一度リリースした機能をより良い形で定着させるためには、エンジニアやマネージャーと密に連携し、徹底的にユーザー視点でデザインを進めることはどんなプロジェクトに置き換えても言えることだと思います。

講演を聞き終わっての考察

ヤコブニールセンの「今はUIをハンドメイド(手作業)している」という言葉に不思議に取り憑かれました。確かにその通りなのですが、英語という異なる言語を介すことで、物事を別の視点から認識できることってありますよね。

これまで、そして今もなおUIをハンドメイド(手作業)している時代に私たちはいます。未来からの視点で見ると、今まさにその過渡期なのでしょう。未来人の視点に立つと私たちの仕事は伝統工芸のように見えるかもしれません。例えば一部の専門スキルとして生き残っているレタリング職人や写植の技術師のように。 そして、そこから派生して進化論に思いを馳せました。

『テクノロジーという異物に対する人間の適応』という意味では、生物の進化論に通じる部分があります。生物が環境に適応する過程は遺伝子の変異と選択圧によって進化していきますが、これをUXに当てはめると、

1.変異(新しい技術の導入)

テクノロジーの進化=新しいツールや手法の登場がUXにおける「変異」に相当すると言えます。例えば、スマートフォンの登場や、AI技術、音声認識技術の登場によって、私たちのインタラクションの方法は変化し続けています。

2.選択圧(ユーザーのニーズや文化的適応)

新しいテクノロジーが普及する(適応する)かどうかは、ユーザーのニーズや文化的背景によって決まります。例えば、音声アシスタントが普及した背景には、利便性や手軽さを求める社会的ニーズや、スマートデバイスの普及が選択圧として作用しています。

また、文化や慣習、社会的価値観によって、テクノロジーの受け入れ方も変わります。ある地域ではタッチスクリーンが主流でも、別の地域では音声UIの方が好まれる場合もあります。

3.適応(UXデザインの進化)

ユーザーが新しいテクノロジーに適応する過程として、UXデザインも進化します。最初は学習曲線が急であっても、インタラクションが直感的になり、自然に使いこなせるようになります。例えば、最初のスマホのUIが直感的でなかったとき、ユーザーは使い方を学ばなければなりませんでしたが、今ではほとんどの人がスマホを手に取ると自然に操作できるようになっています。

こうして適応が進むと、AIは単なる道具ではなく環境になったと言えるはずです。そして、環境が変わっても、人間の本質は変わらないという点に改めて気付かされます。

ヤコブ・ニールセンのヒューリスティック原則(1994年)も、30年経った今でもUIUXデザインの基盤として機能しています。

- 「システム状態の可視化」 → スマホのローディングインジケーター

- 「ユーザーの自由とコントロール」 → 「元に戻す」ボタン

- 「認知的負荷の最小化」 → 直感的なUI設計

- 「エラーメッセージのわかりやすさ」 → AIの対話型エラーメッセージ

これらは今でも使われているし、むしろ技術が進化するほど必要になる要素だと思っています。

さらに最後の深澤さんの講演からは、AI活用とUIUXデザイナーの将来像について、さらに踏み込んだメッセージを受け取りました。ローレベルな作業はAIに任せ、人間は「答えのないもの」を生み出す——これからのデザイナーに求められる大きなシフトとなるでしょう。 デザイナーは「問いを立てる」視点が重要になってくるように思えました。

単に「美しく、使いやすいデザインを作る」だけではなく、何を作るべきかを定義し、意味を生み出す役割へと進化していくはずです。デザインの本質は、技術ではなく「人間を理解すること」にあるのだと、これまで信じてきたことの答え合わせができた感覚にも近く、それは裏返すと、自分自身デザイナーとして人間らしさを大切にしていかなければならないと強く思いました。

さて、デザインの可能性はAI活用だけでなく、様々な分野へ広がり続けています。グラフィックデザイン/UIUXデザイン/デザインリサーチ/サービスデザイン/ビジョンデザイン。それぞれ専門性が高まり、キャリアパスの選択肢が増えることで、これからデザイナーを目指す人・または中堅デザイナーにとって「何から学べば良いのか」「これからどんなスキルを身につけるべきか」といった悩みが生まれます。しかし、どんなに小さなプロダクトであっても社会全体に影響を与える可能性があることを意識しながらUXデザインに取り組むことが肝心です。高い視座、例えば長期的に使えるデザインやグローバルで使えるデザインなどの視座を持って仕事に取り組むことで、自ずと自身の方向性が見えてくるのかもしれません。

デザイン手法やTIPSまとめ

ここからは、デザインする上で改めて大事と思えた各デザイナーの手法やTIPSについてのまとめです。

デザインレビューの重要性について、特にグローバル企業のUIデザインでは、文化や国による解釈の違いを理解し、人類共通のUXを意識することが求められます。その実現には、多様なチームメンバーによるデザインレビューや、リサーチから得たインサイトに真摯に向き合うことが不可欠であると、改めて気づかされました。

そして愛されるデザインを設計する上で大事なこと、ユーザーの感情をデザインするという手法に言及がありました。これをエモーショナルデザインともいいますでしょうか?エモーショナルデザインは「見た目の美しさ」や「楽しい体験」だけではなく、ユーザーの心理や感情に寄り添い、心地よさや信頼感を生む ことが目的です。

私はこれをブランディング、コミュニケーションデザインとりわけランディングページのデザインにおいて非常に大切にしています。ですが、UXそのものに利用できると感じており、どう取り入れていけば良いのかで行き詰まっていました。

答えはとてもシンプルなもので、各UI画面のモックを並べ、その隣に、この時のユーザーの心理状態やどのような感情になって欲しいか、を事細かくメモしていくというものでした。とても実践的で効果的な方法で、今すぐにでも試したくなるものでした。

- 写真選別画面 → 先生が「スムーズに作業できる」と感じてほしい

- ストーリー作成画面 → 「簡単に素敵な思い出が作れた!」と達成感を持ってほしい

- 保護者向けの通知画面 → 「わが子の成長が伝わってきて嬉しい!」と感じてほしい

このように感情設計をすると、 「じゃあ、どういうUI・文言・アニメーションが必要か?」が明確になるのではと思います。

またこのメモはデザイン意思決定の一つの軸に役立てるためだけでなく、その後の実装やQAフェーズでもチームがデザインの意図を共有する時にも役立つはずです。

明日からの仕事に活かせるTIPSも得られ、改めてデザインの可能性にワクワクした時間でした。セミナーを受けた直後が最もモチベーションが高まる瞬間ですが、その意欲は時間とともに薄れていきがちです。この感覚をなるべく長く持ち続けられるように、振り返りができる形でこのレポートを残しておきます。このブログにワクワク感をしまい込んで、このレポートを締めくくろうと思います。

最後に

ユニファでは一緒に働く仲間を募集しています。 ご興味を持っていただけましたらぜひ採用情報をチェックしてみてください!